Umzugsketten schaffen zusätzlichen Wohnraum

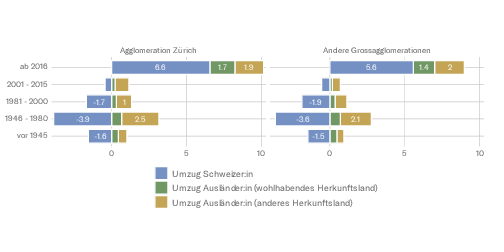

Die mittlere Umzugsdistanz in Neubauwohnungen liegt bei weniger als 5 Kilometern. Viele Personen ziehen also aus der Umgebung ein und geben dabei ihre bisherige Wohnung im selben Quartier frei. Eine Umzugskette setzt sich in Gang. Pro Person, die in eine Neubauwohnung zieht, finden in der Agglomeration Zürich aufgrund dieser Umzugsketten zwei weitere Personen eine Wohnung. Das so mobilisierte Angebot an freien Wohnungen verschafft vor allem jungen Paaren, Einzelpersonen und Familien Wohnraum. Weil diese aufgrund ihrer Lebensumstände oftmals umziehen müssen, machen junge Erwachsene und Familien fast zwei Drittel von jenen aus, die umziehen, während ältere Personen sich an ihre Bestandswohnungen klammern. Solange die Bevölkerung wächst, finden jüngere Menschen deshalb nur durch die Ausweitung des Angebots Wohnraum. Fehlt dieser Wohnraum, werden junge Erwachsene und Familien als erste aus der Stadt und der Agglomeration verdrängt. Denn es gilt: Ohne Wohnraum gibt es auch keinen bezahlbaren Wohnraum. Die Auswertung zeigt ausserdem, dass sich die Wohnpreise im direkten Umfeld grosser Neubauareale nicht anders entwickeln als in vergleichbaren Referenzregionen ohne solche Areale.

Ersatzneubau wirkt nur bei hoher Ausnützung

Entgegen verbreiteten Vorurteilen gehen seit 2016 bloss rund ein Prozent aller Umzüge in der Agglomeration Zürich auf Leerkündigungen zurück. Dennoch gilt, dass immer, wenn alte Gebäude für Neubauten abgerissen werden, Menschen ihre angestammte Wohnung und ihr Zuhause verlieren. Neubau hat vor allem dann einen positiven Effekt auf den Wohnungsmarkt, wenn pro abgebrochene Wohnung viele neue Wohnungen entstehen. Dabei zeigen sich bemerkenswerte regionale Unterschiede. Während in den grossen Westschweizer Agglomerationen bei Ersatzneubau pro bisherige Wohnung mehr als sechs neue entstehen, sind es in den grossen Deutschschweizer Agglomerationen bloss halb so viele. In der Stadt Zürich entstehen sogar nur etwas mehr als zwei neue Wohnung pro abgerissene Wohnung. Eine gezielte Erhöhung der Ausnutzungsziffern nach Westschweizer Vorbild würde die Wirksamkeit von Ersatzneubauten auch diesseits des Röstigrabens stark erhöhen.

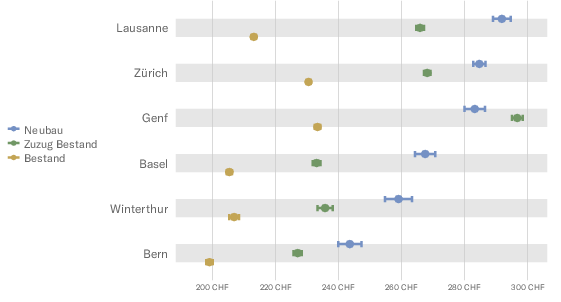

Weniger vorbildlich sind dagegen die Westschweizer Ansätze im Mieterschutz. Die Auswertung zeigt, dass freiwerdende Bestandswohnungen in keinem Ballungsraum der Schweiz teurer vermietet werden als in Genf. Dies obwohl hier seit Jahrzehnten ein ausgebauter Mieterschutz mit Mietpreisdeckel bei Wohnungswechsel besteht. Besonders bemerkenswert ist, dass die freiwerdenden Bestandswohnungen hier im Durchschnitt sogar höhere Quadratmeterpreise erzielen als Neubauwohnungen. Zwar gibt es in Genf wegen Mietpreisregulierungen weniger Totalsanierungen und damit auch weniger Leerkündigungen, dafür steigt der Preisdruck bei allen freiwerdenden Bestandswohnungen – ob saniert oder nicht. Ähnliches zeigt sich, aus anderen Gründen, in der Stadt Zürich und an der Zürcher Goldküste. Hier ist die Neubautätigkeit trotz hoher Lageattraktivität und Nachfrage geringer als überall sonst in der Agglomeration Zürich mit dem Effekt, dass der Nachfragedruck bei den Bestandswohnungen steigt und diese nach Mieterwechsel ebenso viel kosten wie Neubauwohnungen.

Trotz grosser Preisdynamik ist die Tragbarkeit der Miete in allen Teilen der Agglomeration Zürich für rund zwei Drittel der Bewohnenden sehr gut. Das mittlere Einkommensdrittel verwendet nur rund 20 Prozent des Haushaltseinkommens für die Miete. Das untere Einkommensdrittel benötigt dagegen rund 30 Prozent das Haushaltseinkommens. Für dieses untere Drittel braucht es gezielte Massnahmen für die Tragbarkeit der Wohnkosten. Für alle anderen ist die Bereitstellung eines ausreichenden Wohnungsangebots die entscheidende Herausforderung. Wer Neubau verhindert, trägt zur Verdrängung bei.